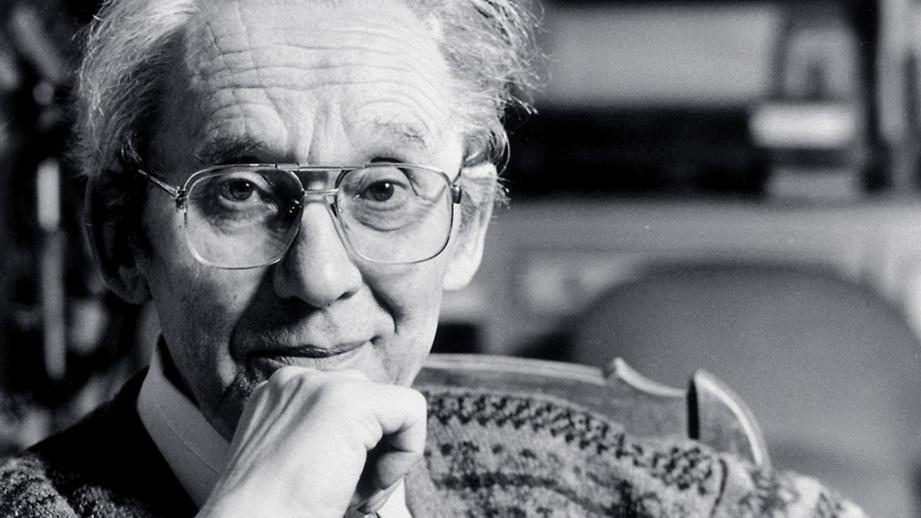

编者按:本文是中国本土的神学思考者对当代最重要解释学家之一的保罗·利科(Paul Ricoeur)的诠释学的哲学理论如何应用到神学中的一种尝试和实践。

保罗·利科的诠释学提供了一个理解圣经这类文本的动态、三阶段模型。它始于信任,途经怀疑,最终抵达一种更成熟的信任。哲学诠释与神学诠释在这个循环中扮演着不同但相辅相成的角色。

第一阶段:最初的信任(The First Naïveté)—— 神学诠释的原始出发点

• 姿态:天真的聆听与接受

在任何批判和反思之前,我们首先是以一种开放、信任的姿态去接触文本。我们假设文本有话要对我们说,它承载着意义和真理。这是一种前批判的、直接的参与,是信仰共同体自然而然的读经方式。

• 对应文章二:透过《启示录》看利科诠释学的魅力:文本如何重塑我们?

这正是文章二的起点。它直接立足于信仰传统内部,接受启示录为“属天宣告”和“真理”,并引用其他圣经经文(如弗2:2、徒4:12等)来互释,旨在强化信仰、塑造身份。它代表了诠释的最初动机和目的地——我们之所以去解读启示录,最终是为了聆听上帝的话语并作出回应。

• 价值:这个起点保证了文本的“他者性”和“讯息性”,防止诠释沦为诠释者主观的任意投射。它承认文本拥有首要的话语权。

第二阶段:批判的迂回(The Critical Detour)—— 哲学诠释的核心场域

• 姿态:怀疑的审视与分析

然而,现代人无法停留于天真。我们必须主动经历一个“批判的迂回”,运用历史批判、文学分析、哲学理论(如拉康的精神分析、马克思主义、女性主义等)对文本进行细致的剖析。这个阶段利科称之为“怀疑的诠释学”,其目的不是摧毁,而是通过质疑文本背后的意识形态、权力结构和心理投射来检验和深化最初的理解。

• 对应文章一(哲学诠释):深度思考|利科的“迂回之路”与中国教会的身份探索

文章一完美地体现了这一阶段。它不再将启示录视为直接的属灵宣告,而是将其作为一个“符号秩序”的革命文本来分析。它借助拉康的理论,解构“凯撒是主”的意识形态幻象,分析“羔羊”作为一种新权力模型的象征意义。这个过程是“去神话化”的,是哲学的、批判的。

• 对神学诠释的价值与意义(利科的核心洞见):

哲学诠释的批判迂回并非神学诠释的敌人,而是其必不可少的净化者和深化者。

1. 净化信仰:它防止神学诠释沦为一种不假思索的、可能被意识形态利用的“盲信”。它清除了附着在文本核心宣告上的历史杂质和权力赘生物。

2. 挖掘深度:它为神学的核心象征(如羔羊、新耶路撒冷)注入哲学和存在论的深度,揭示其关于人类生存状况的普遍意义,使其信仰宣告更加丰厚和富有说服力。

3. 搭建桥梁:它为神学与世俗知识、与现代思想进行富有成效的对话提供了共同的语言和平台,使神学能够有效地进入公共领域。

第三阶段:第二次的信任(The Second Naïveté)—— 哲学与神学的辩证综合

• 姿态:反思后的聆听与认信

批判的迂回不是终点。在经过彻底的怀疑和分析之后,我们被邀请再次回到文本面前,但这一次不再是“天真地”,而是“反思地”聆听。我们依然可以选择说“我相信”,但此时的信,是已经通过了理性批判的淬炼、对文本的丰富性和深度有了更充分认识后的成熟的信。

• 对应关系:

这第三个阶段是文章一与文章二的综合。它既包含了文章一的批判性洞察(知道“基督是主”是一个颠覆性的符号行动),也包含了文章二的信仰性认信(接受“基督是主”是一个终极的属灵现实)。此时,“羔羊”既是拉康式的、颠覆权力逻辑的象征符号,也是约翰所见证的、那位真实的、曾被杀过的耶稣基督。这两种理解不再矛盾,而是构成了一个立体、丰满的真理。

结论:一个完整的诠释循环

因此,在利科看来,哲学诠释与神学诠释的关系不是一个非此即彼的选择,而是一个螺旋上升的辩证过程:

神学诠释(最初的信任) → 哲学诠释(批判的迂回) → 更丰盛的神学诠释(第二次的信任)

• 哲学诠释的价值正在于它作为这个循环中不可或缺的“中间环节”,它迫使“最初的信任”去经历理性的考验,从而使其蜕变为一种更深刻、更坚韧、更能与当代世界对话的“第二次的信任”。

• 神学诠释的终点并非简单地回到起点,而是抵达一个被哲学诠释净化、深化和丰富之后的新高度。

最终,利科的模型告诉我们,一份真诚的信仰,无需害怕哲学的批判。恰恰相反,它应当勇敢地穿越批判的旷野,因为只有这样,才能到达那片“流奶与蜜”的应许之地——一个理性与信仰和解、沉思与认信共存的成熟境界。

感谢您的阅读!我们非常重视每一位读者的声音。若您在阅读过程中有任何想法、疑问、建议或其他想与作者交流的内容,或愿意帮助指出文章的不足之处、提出改进建议,欢迎通过邮件(jidushibao@gmail.com)与我们分享。您的反馈不仅能帮助我们不断优化内容质量,也能让更多读者受益。我们会定期整理与回复大家的意见,优秀的建议还可能在后续更新中得到采纳。

反馈时,也请您具体指出是针对哪篇文章提出的意见与反馈。

期待与您保持互动,让内容在交流中不断完善。

立场声明

基督时报特约/自由撰稿人文章,文中观点仅代表作者立场,供读者参考,基督时报保持中立。欢迎个人浏览转载,其他公众平台未经授权,不得转载!

版权声明

凡本网来源标注是“基督时报”的文章权归基督时报所有。未经基督时报授权,任何印刷性书籍刊物、公共网站、电子刊物不得转载或引用本网图文。欢迎个体读者转载或分享于您个人的博客、微博、微信及其他社交媒体,但请务必清楚标明出处、作者与链接地址(URL)。其他公共微博、微信公众号等公共平台如需转载引用,请通过电子邮件(jidushibao@gmail.com)、电话 (021-6224 3972) 或微博(http://weibo.com/cnchristiantimes),微信(ChTimes)联络我们,得到授权方可转载或做其他使用。